1. Le bilan | 2. Où se situe l’Algérie au plan international ? | 3. Synthèse : Bilan à 2012

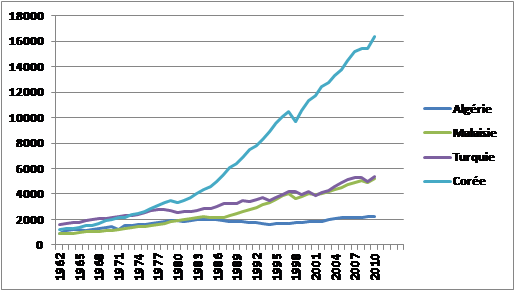

L’Algérie a prospéré durant ce Cinquantenaire. Depuis l’indépendance du pays, le revenu par habitant a plus que doublé, la consommation des ménages a aussi doublé, les taux de pauvreté ainsi que les inégalités ont tous deux baissé. Mis à part la « décennie noire » des années 1990, le revenu par habitant n’a cessé de croître depuis l’indépendance. Cependant, ces progrès sont à relativiser. Des pays ayant à peu près les mêmes conditions de départ en 1962 nous ont largement distancé : la Corée, durant la même période a vu son revenu par habitant multiplié par 16, la Malaisie par 5 et la Turquie par plus de 3.

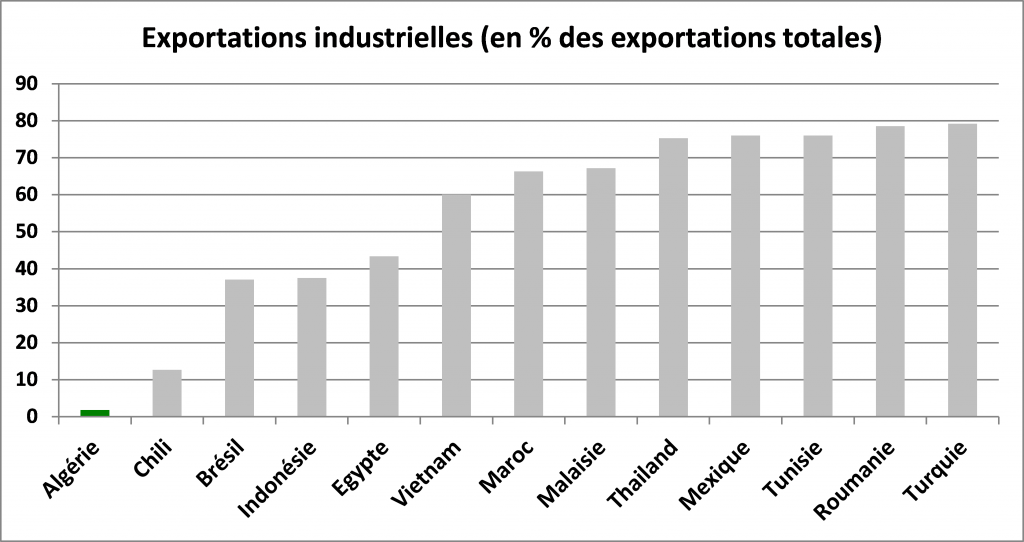

Mais le modèle économique est dans une impasse. Nous avons échoué notre pari de la diversification hors-hydrocarbures. Le rêve de ceux qui ont eu cette ambition dans les années soixante et soixante-dix – seule période où une stratégie de développement cohérente visant à se diversifier a été tentée – ne s’est pas réalisé. Le taux d’industrialisation du pays est retombé au niveau du début des années soixante-dix. La croissance hors hydrocarbures est fortement dépendante des ressources en hydrocarbures et de la politique budgétaire ; la croissance du secteur privé est insuffisante pour créer suffisamment d’emplois ; c’est en grande partie la croissance de l’emploi informel qui absorbe le chômage ; et la création d’emplois formels reste concentrée dans des secteurs à faible valeur ajoutée. La transition vers l’économie de marché est interrompue, le climat de l’investissement est médiocre et incertain et l’Etat-actionnaire constitue un frein à la croissance – par son inefficacité et les distorsions qu’il engendre — au lieu d’être un moteur du développement.

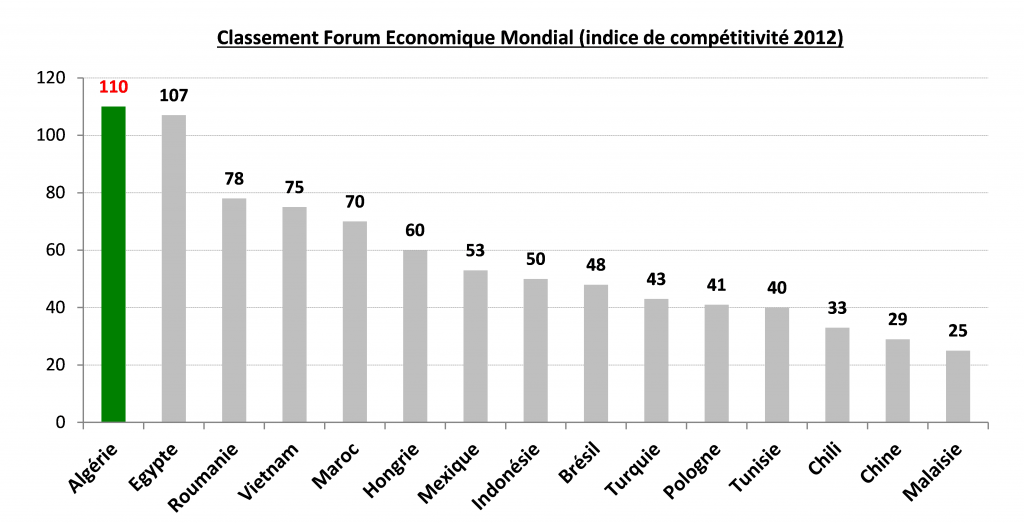

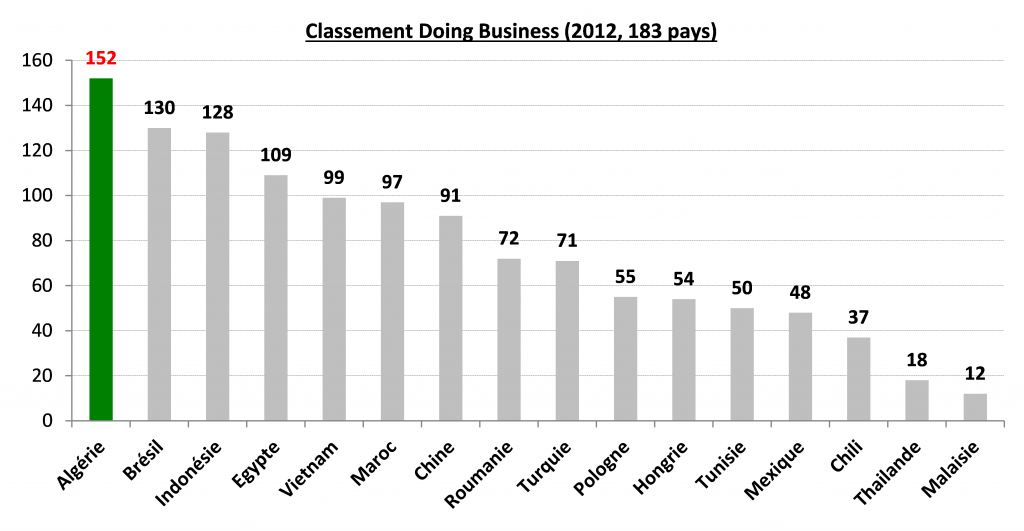

Tous les indicateurs internationaux l’attestent : nous sommes en queue de peloton, au sein de pays à revenus intermédiaires comparables, sur toutes les dimensions de performances et d’environnement économiques. Ce constat révèle la tâche qui reste à accomplir dans tous ces domaines. Il offre aussi une note d’optimisme puisque le potentiel de croissance, d’industrialisation et de diversification de l’économie algérienne pourrait se réaliser de manière spectaculaire si l’Algérie se hissait parmi les pays les plus attractifs en termes d’investissement et de développement des entreprises. C’est l’objectif de ce chapitre de proposer des chantiers de rupture qui permettent de réaliser cette ambition.

Survol de 50 ans de politique économique

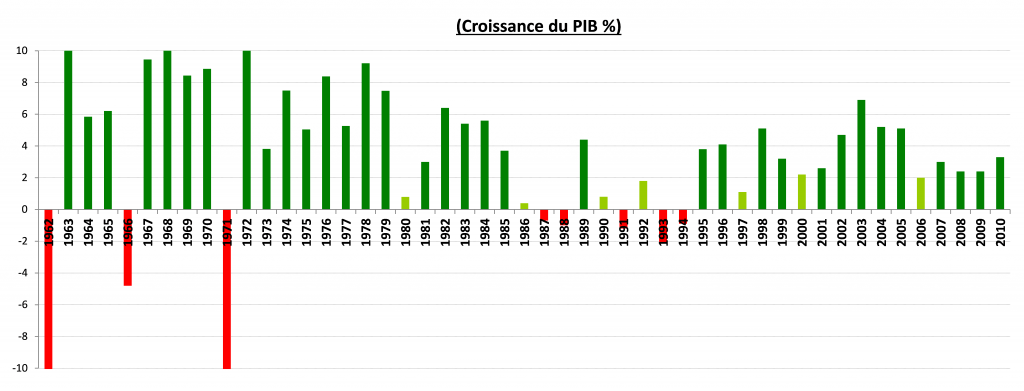

- Période 1962-1978 : période de grande ambition de développement économique. Economie centralisée, tout Etat, taux d’investissements et taux de croissance élevés. Stratégie volontariste d’industrialisation par filières mais qui a été interrompue à partir de 1978. Cette expérience avortée de développement industriel centralisé et étatique a pu produire les taux de croissance les plus élevés de ce premier cinquantenaire et, malgré le fait qu’elle n’ait pas été soutenue et qu’elle a vite montré ces faiblesses en termes de productivité, a néanmoins révélé le potentiel industriel de l’Algérie, construit un tissu d’entreprises industrielles dans plusieurs domaines et sur tout le territoire et a développé des compétences et un savoir-faire qu’aucune autre politique mise en place depuis n’a pu reproduire.

- Période 1978-1989 : libéralisation limitée et contrôlée, fin des monopoles et « démantèlement » de l’économie centralisée. La chute brutale des prix du pétrole met fin à l’élan d’investissement des années 1970. Fin de la période d’industrialisation et début de la désindustrialisation. Croissance faible ou négative.

- Période 1989 – 1991 : crise de la balance des paiements, temps des réformes structurelles et de l’entame de la transition vers l’économie de marché. Jamais l’Algérie n’avait engagé de réformes aussi ambitieuses, tant sur le plan économique, que politique. Cette phase de réformes devait être interrompue par l’instabilité politique et une crise de la balance des paiements qui poussera les autorités à se plier à un programme d’ajustement structurel.

- Période1991 – 2000: gestion de crise, déstructuration du secteur public, croissance faible du secteur privé, contrainte par la décennie noire. Le coût social de l’ajustement structurel se fait sentir dans de larges couches de la population (chômage croissant, dévaluation du dinar etc.). Ces sacrifices aboutiront néanmoins à la stabilisation macroéconomique. Période de faible croissance avec épisodes de récession (croissance du PIB par habitant négative, voir figure), forte dévaluation du dinar qui a déstructuré nombre d’entreprises.

- Période 2000 – 2012 : transition économique inachevée, partielle, hésitante, sans vision ni stratégie économique cohérente. « Navigation à vue », imprévisibilité et manque de visibilité et de cohérence de la politique économique. Retour incohérent de l’Etatisme sans réforme de gouvernance. Ressources fiscales provenant exclusivement de la rente en hydrocarbures permettent de retarder les réformes. Forte croissance hors hydrocarbures, alimentée essentiellement par une expansion budgétaire majeure et des investissements publics considérables dans les infrastructures, le logement et les transferts sociaux. Les retards d’investissements dans ces domaines sont rattrapés et le niveau de vie de la population s’améliore. La croissance des investissements publics s’accompagne néanmoins – les classements internationaux en la matière l’attestent – d’une augmentation des niveaux de corruption à tous les niveaux de l’Etat.

En 50 ans : des progrès indéniables…mais un écart qui se creuse avec les pays émergents.

Depuis l’indépendance du pays, le revenu par habitant a plus que doublé, la consommation des ménages a aussi doublé, les taux de pauvreté ainsi que les inégalités ont tous deux baissé. Les progrès en termes d’accès à l’éducation et aux soins de santé—quasi-universels—sont tout aussi indéniables.

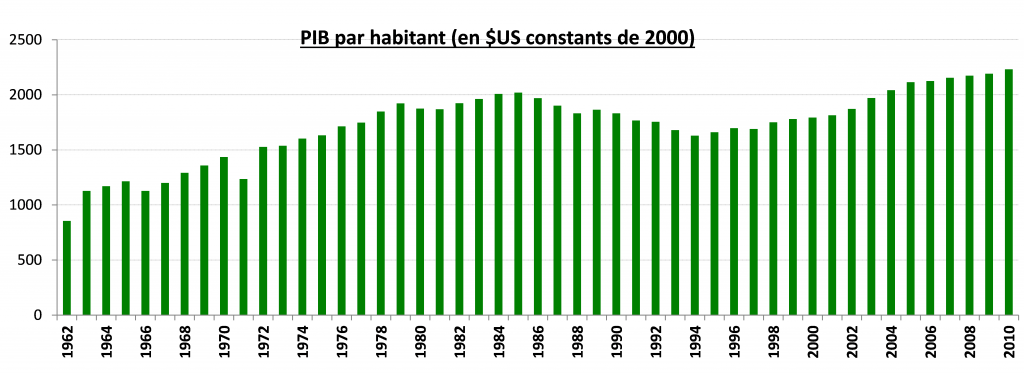

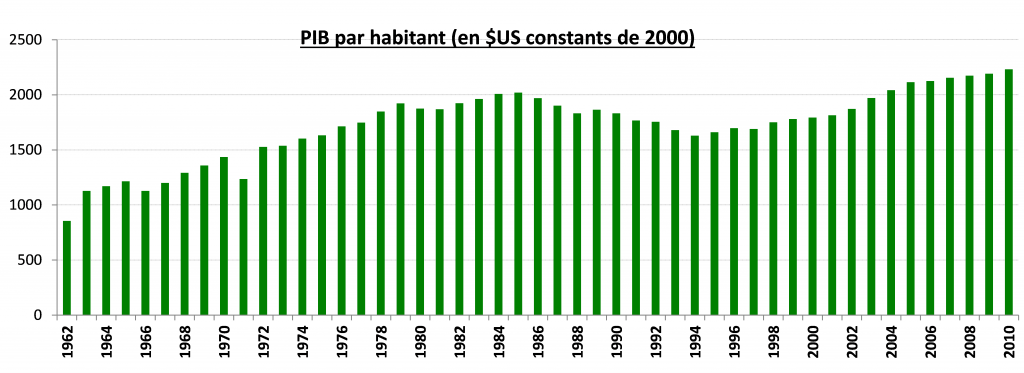

Mis à part la « décennie noire » des années 1990, le revenu par habitant n’a en effet cessé de croître depuis l’indépendance (graphe).

Cependant, ces progrès sont à relativiser. Des pays ayant à peu près les mêmes conditions de départ en 1962 nous ont très largement distancé : la Corée, durant la même période a vu son revenu par habitant multiplié par 16, la Malaisie par 5 et la Turquie par plus de 3 (graphe).

Une croissance relativement faible et fortement volatile.

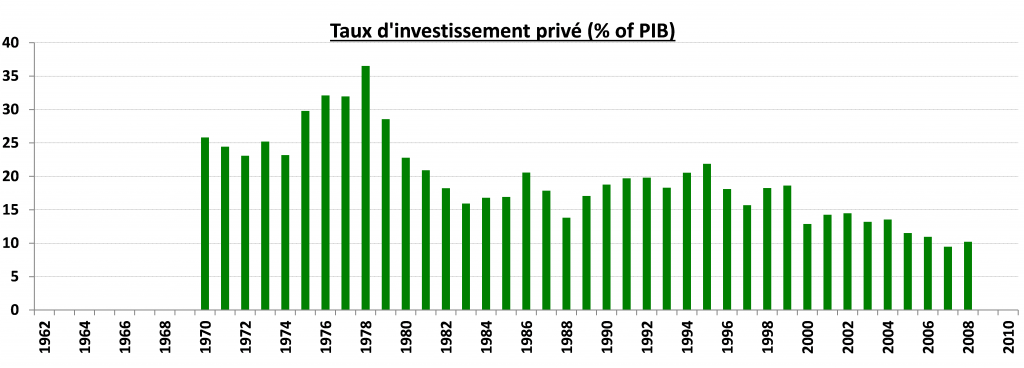

La dépendance de l’économie algérienne aux recettes d’hydrocarbures se manifeste par des taux de croissance qui ont été très volatiles depuis la fin des années 1960. La courbe de croissance suit de près la courbe du prix du baril de pétrole (graphe). Une croissance démographique exceptionnelle aidant, les taux de croissance par habitant ont finalement été insuffisantes sur la majorité de la période 1962-2012. Plus grave, depuis le milieu des années 1980, notre pays a entamé une phase quasi-ininterrompue de désindustrialisation, la part de l’industrie dans le PIB tombant en dessous de 6% à la fin 2011, alors que cette part s’approchait de 20% en 1985. Autre signe inquiétant de ce déclin industriel, les taux d’investissement de entreprises (publiques et privées confondues) a constamment chuté de son niveau de plus de 30% au milieu des années 1970, à moins de dix pourcent aujourd’hui. A tire de comparaison, ces taux oscillent entre 25 et 35 pourcent dans les pays émergeants à forte croissance soutenue.

2- Où se situe l’Algérie au plan international ?

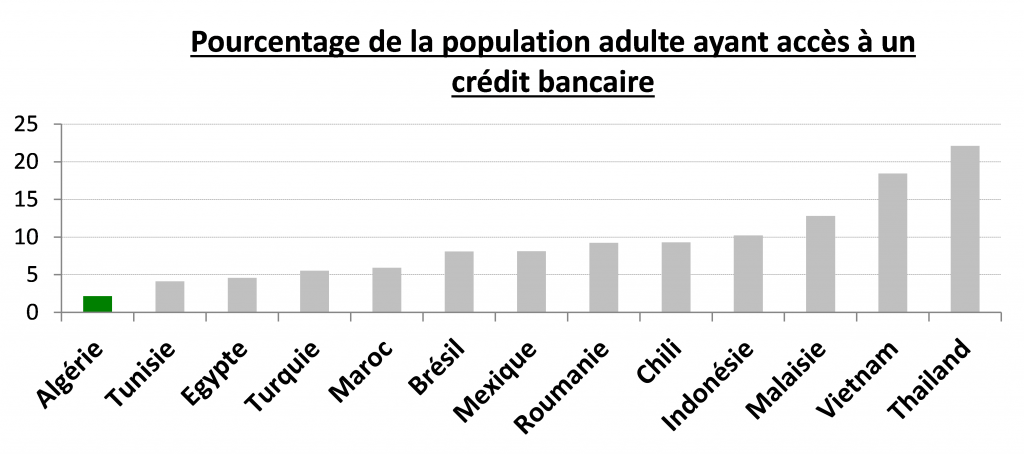

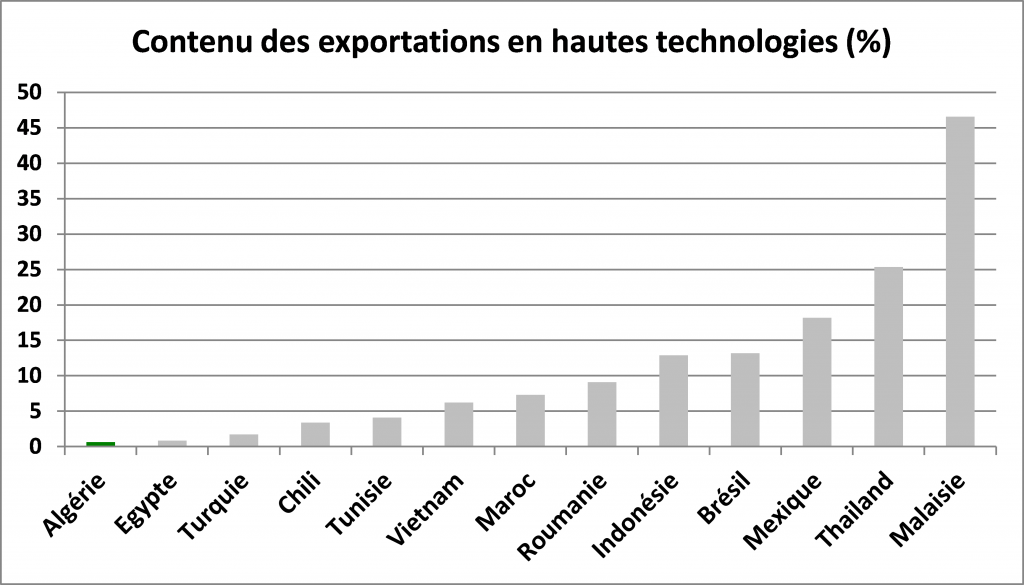

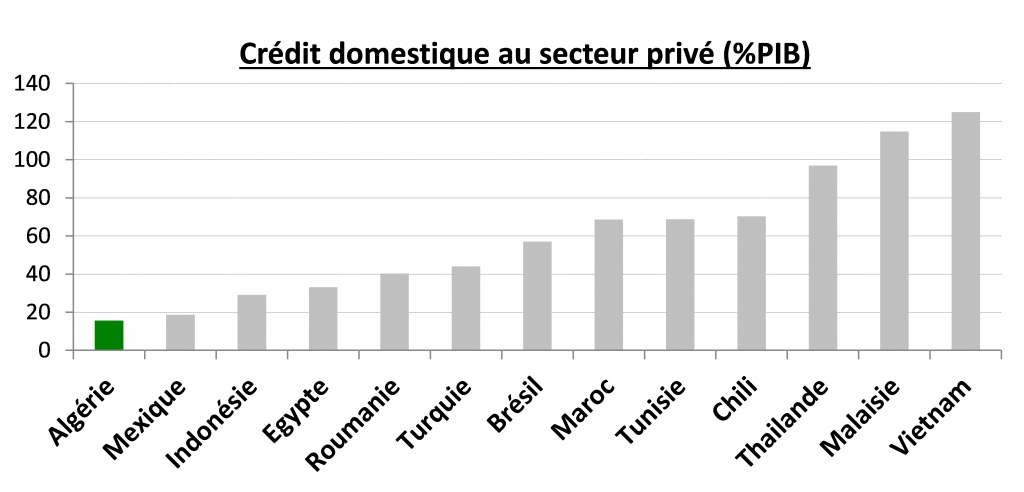

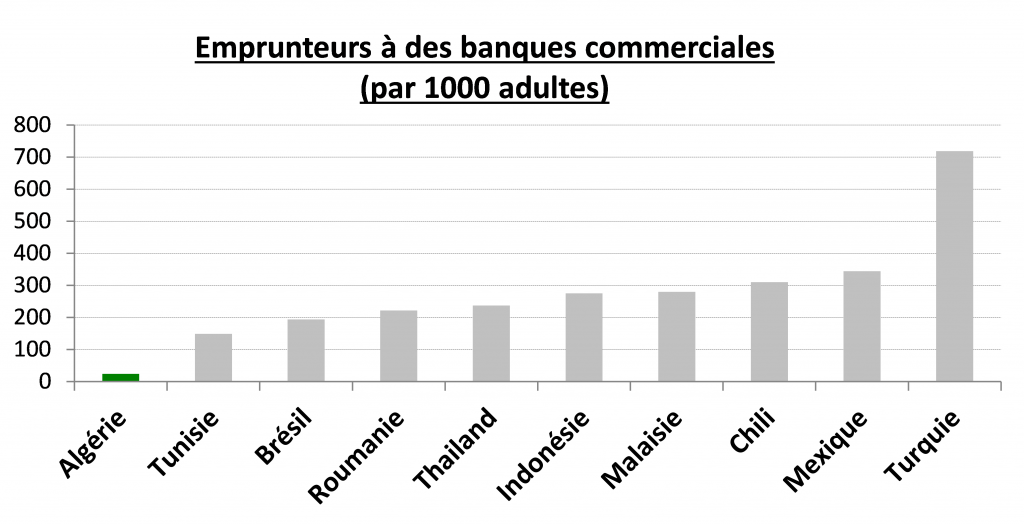

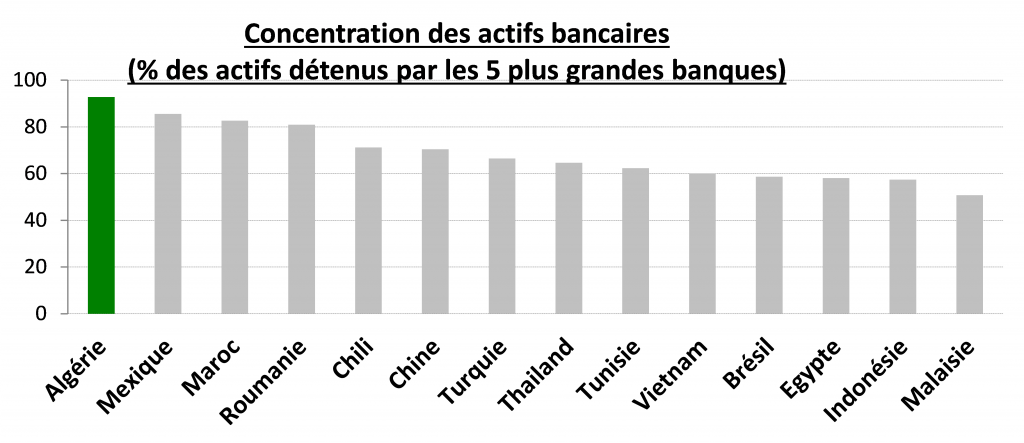

Les graphes qui suivent parlent d’eux-mêmes et se passent de commentaires. En comparant l’Algérie au panel de pays à revenus intermédiaires choisis comme benchmarks, l’Algérie se trouve à peu d’exceptions près, en queue de classement. Que ce soit en termes de classement global de sa compétitivité par le Forum Economique Mondial, ses performances d’exportations et de la diversification économique, en termes de climat des affaires (mesuré par le classement dans les rapports du Doing Business ou de la Heritage Foundation), la qualité de sa logistique du commerce extérieur (mesurée par l’Indice global de Performance de la Logistique) ou en termes de développement du système bancaire et financer, l’Algérie est dernière, quasiment partout. Même si certains de ces indicateurs internationaux pourraient souffrir de faiblesses méthodologiques ou de quelque biais dans la lecture des réalités économiques, la cohérence dans les classements médiocres de l’Algérie dans toutes les dimensions considérées témoigne du retard indéniable que nous avons accumulé face à nos concurrents économiques.

Ce constat révèle la tâche qui reste à accomplir dans tous ces domaines. Il offre aussi une note d’optimisme puisque le potentiel de croissance, d’industrialisation et de diversification de l’économie algérienne pourrait se réaliser de manière spectaculaire si l’Algérie se hissait parmi les pays les plus attractifs en termes d’investissement et de développement des entreprises. C’est l’objectif de ce chapitre de proposer des chantiers de rupture qui permettent de réaliser cette ambition.

[Graphe nombre de produits exportés]

Synthèse : Bilan à 2012

Synthèse : Bilan à 2012

Durant les années 2000, à la faveur de prix du baril élevés qui ont permis des taux d’investissements publics et de redistribution sociale jamais atteints depuis l’indépendance, le niveau de vie des ménages s’est indéniablement accrus et ceci pour toutes les strates de la population. L’accès à l’eau potable, au gaz de ville, au logement ainsi qu’aux infrastructures de base (téléphonie mobile, transport, etc.) ont indéniablement augmenté de manière significative. Le chômage a aussi baissé d’un tiers au cours de la période. Cette période s’est notamment caractérisée par :

- Une croissance hors-hydrocarbures relativement forte depuis 2000 (PIB réel croit entre 4 et 6%, PIB par habitant augmente fortement, consommation des ménages croit, chômage a baissé).

- Mais pas de transformation structurelle de l’économie:

- pas d’exportations hors-hydrocarbures (voir graphes page suivante sur le manque extrême de diversification des exportations algériennes),

- part de l’industrie dans le PIB faible et en baisse (de 7% en 2000 à 5% en 2011),

- peu de développement des services à haute valeur ajoutée,

- croissance des services et du commerce (informels),

- taux d’investissements étrangers hors-hydrocarbures faibles.

- Création d’emplois tirée par l’investissement public

- Impact limité en termes d’emplois durables et d’emplois qualifiés car la création d’emplois a en grande partie été réalisée dans le BTPH ou les services et le commerce informel.

- Les contraintes qui pèsent sur la création et le développement des entreprises n’ont pas permis l’effet d’entrainement escompté de l’investissement public vers le développement des entreprises privées.

- Secteurs en croissance ont un faible contenu technologique et sont de faible valeur ajoutée (services, petit commerce, BTPH) : peu de débouchés pour les diplômés.

- Très forte corrélation entre le taux de croissance, les dépenses budgétaires et le prix du baril de pétrole :

- Budget dépendant de la fiscalité pétrolière, fiscalité hors hydrocarbures peu étendue.

- Depuis 2011, croissance inquiétante du budget de fonctionnement, qui n’a été possible que grâce à l’augmentation des prix des hydrocarbures. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus couverts par la fiscalité non-pétrolière et le fonds de régulation des recettes est entamé pour financer le déficit budgétaire.

- En 2011, pour la première fois, les recettes ordinaires de l’Etat (qui ne proviennent pas des hydrocarbures) n’ont même pas couvert les salaires des fonctionnaires. Malgré l’aisance financière et les prix élevés du baril de pétrole, 2012 clôturera une série de 4 années de déficits budgétaires. Nous ne retrouverons l’équilibre que si le prix du baril dépasse les $110 (ce prix d’équilibre du budget était de $75 en 2009 et de $40 en 2006). Un scénario neutre et stable d’évolution du prix du baril réduirait le FRR à 15% du PNB en 2016 (contre 29% aujourd’hui), et l’épargne nette de l’Etat à 8% (contre 19% aujourd’hui). Pire, si le prix du baril venait à tomber à $70, ce qui est probable, le FRR fonderait à 4% du PNB en 2016, alors que l’épargne nette de l’Etat deviendrait négative, tombant à -21%. Rappelons-nous en effet 1985, et observons le ralentissement actuel de l’Inde, de la Chine, la crise en Europe, les découvertes de gaz de schiste et de nouveaux gisements. Un baril restant à un niveau relativement bas n’est pas une fiction.

Une croissance hors hydrocarbures fortement dépendante des ressources en hydrocarbures et de la politique budgétaire ; échec de la diversification économique ; part de l’industrie dans le PIB au plus bas ; une croissance du secteur privé insuffisante pour créer suffisamment d’emplois ; croissance de l’emploi informel qui absorbe le chômage ; et création d’emplois formels concentrée dans des secteurs à faible valeur ajoutée ; un climat de l’investissement médiocre et incertain ; et un Etat-actionnaire qui constitue un frein à la croissance.

Le besoin d’une nouvelle approche économique, pragmatique, en rupture avec les héritages idéologiques passés

Les choix économiques de la dernière décennie ont été caractérisés par l’absence de vision, des hésitations dans les réformes, des ambigüités vis-à-vis de l’économie de marché, des retours sur des décisions prises et de l’instabilité juridique. Ceci reflète le fait que l’Etat et les acteurs qui décident de la politique économique souffrent d’héritages idéologiques qui empêchent une approche pragmatique des questions économiques:

- Méfiance envers un secteur privé perçu comme étant rentier car lié à l’administration et à l’accès à la rente.

- Une administration encore souvent nostalgique d’un « âge d’or » de la politique économique volontariste et étatiste des années 70, qui n’a pas vraiment accepté le passage à l’économie de marché.

- « Traumatisme » du Programme d’Ajustement Structurel des années 1993-1996 : l’analyse de la situation économique repose souvent sur des arguments sans logique économique solide, en particulier s’agissant de l’évolution des importations, des montants de dividendes rapatriés par les entreprises étrangères, des IDE, etc. La priorité de la politique économique semble s’être focalisée au cours des dernières années sur la préservation des réserves de change et la lutte contre les importations sans permettre à l’industrie nationale de prendre le relais sur certaines filières, tout cela aux dépends d’une politique économique de croissance et de diversification qui réduirait cette dépendance aux hydrocarbures.

- La présence de sujets quelque peu « tabous » qui ne permettent pas un débat non dogmatique et non idéologique sur les questions économiques : la question de l’efficacité et de la performance des entreprises et banques publiques, le coût des subventions directes et indirectes dont elles bénéficient, la privatisation, le partenariat public-privé, la possibilité de compenser les « perdants » de ces réformes, etc., sont des sujets qui ne sont quasiment jamais abordés de manière sereine et rationnelle. S’y mêlent toujours des références idéologiques dans un contexte de peu d’écoute ou d’analyse sur ce que le reste du monde a fait en la matière, notamment les pays asiatiques à forte croissance qui sont paradoxalement souvent cités en exemple.

- L’ouverture brutale et non organisée a permis l’émergence d’acteurs non-éthiques du secteur privé. Face à certains de ces comportements, l’Etat algérien a eu tendance à adopter des mesures répressives et de fermeture économique frappant la totalité des entreprises privées (i.e. interdiction de fait des banques privées nationales, instauration du crédit documentaire dans les transactions internationales, contraintes à l’investissement étranger, etc.) ce qui a freiné la dynamique économique et d’investissement.

- Lecture faussée des tendances internationales après la crise de 2008 : retour de l’intervention étatique « à l’ancienne », sans tenir compte des échecs passés en termes de gestion des entreprises et banques publiques ou des distorsions induites par des politiques économiques qui ont montré leurs limites ailleurs (ex. limitation de l’actionnariat étranger dans tous les secteurs – qui fait de l’Algérie une exception mondiale ; part du secteur bancaire public, qui fait aussi de l’Algérie une exception parmi les pays émergeants ; mécanismes d’intervention basés sur des modèles dépassés et qui ont montré leurs échecs ailleurs – soutien aux exportateurs, plans de mise à niveau, institutions de garantie de crédit qui n’empruntent pas les modèles de bonne pratique internationale, etc.).

- Le recours à l’argument de « l’exception algérienne » pour expliquer que nous soyons à la marge des tendances mondiales, que nous ne pouvons nous comparer aux voisins.

Ces héritages idéologiques s’expliquent par l’histoire mouvementée qu’a connue notre pays depuis les années 1980. Ils s’expliquent aussi par le faible renouvellement des élites politiques et d’une haute administration qui est, de manière générale, peu ouverte aux apports extérieurs – les passerelles entre carrières privées et publiques sont rares, les recrutements de compétences de niveau international dans les cabinets ministériels ou aux postes de décision ou de conseil de haut niveau sont tout aussi rares.

Notre optique est de se défaire de ces héritages et d’entamer des ruptures dans l’approche des politiques économiques, de s’ouvrir sur les expériences internationales et de se défaire des cadres idéologiques ou dogmatiques qui empêchent l’innovation et la modernisation, pour ne laisser que le pragmatisme et la cohérence dans la vision comme maitre mots pour guider les choix de politique économique.